第0章 初めに

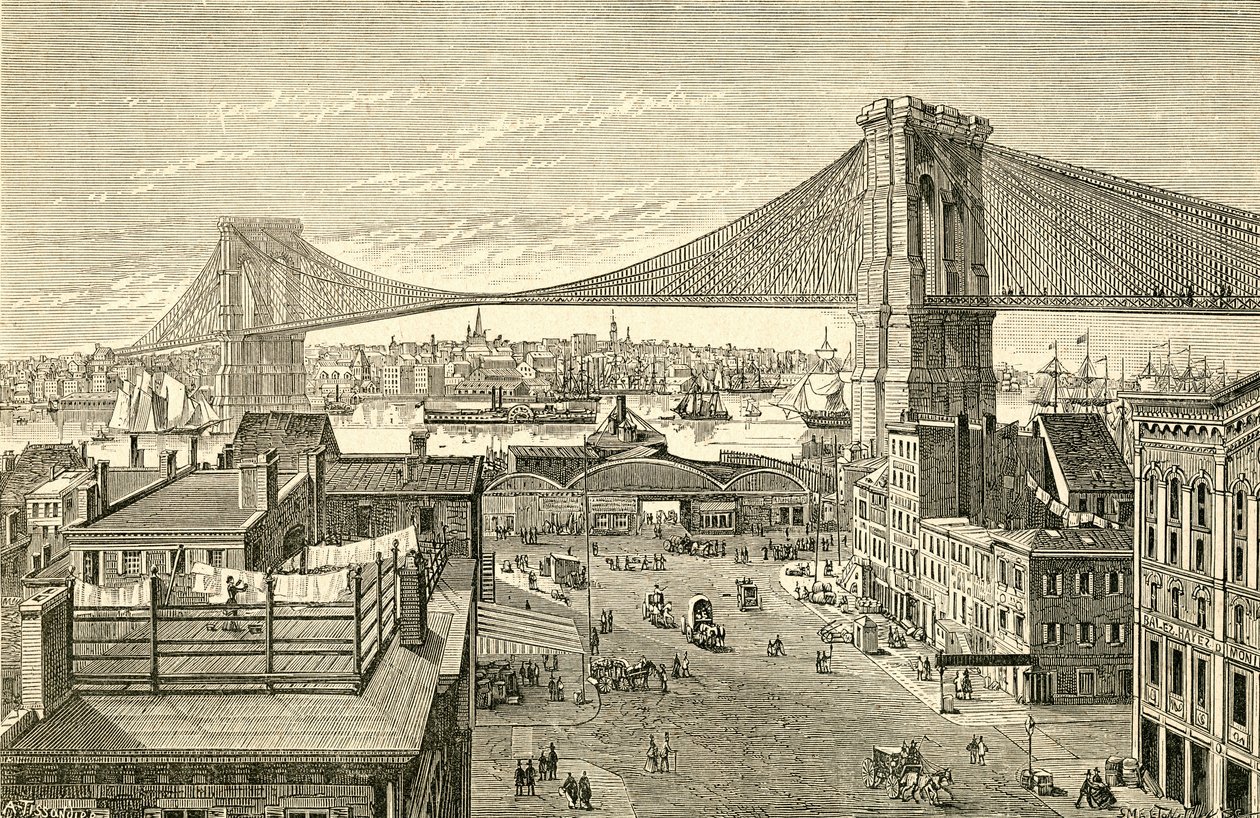

19世紀半ばの南アメリカからこの物語を始めるのが最も良いと思うが、その頃、音楽はたいしてすごいものではなかった。

もし音楽をやっても、それはどちらかといえば、ハムを燻製にしたり、屋根や塀を修理したり、野菜畑を鍬で耕したりするようなことの一つに過ぎなかった。

黒人も白人も、北部でも南部でも、いなかの生活は、生き続けるために、次から次へと仕事をこなすことで成り立っていた。船乗りや採掘作業員の場合も同じだが、仕事には音楽が付き物ということも、特にアフリカ系アメリカ人にはあった。後のブルースに採り入れられた黒人労働歌独特の歌い方「フィールド・ホラー」は、アフリカから持ち込まれたものなのかもしれず、囚人たちが畑で農作業をしながらフーと言ったり、メロディを断片的に発するのを録音したものは、私たちの耳には不気味に響く。

鎖でつながれた囚人の歌や、労働者が鉄道線路を敷いたり修理をしながら歌う歌とともに、この音楽は同じ仕事をする仲間に連帯感をもたらした。田舎、特に農村にいて、しばしば黒人の近くで生活する白人たちは、自分たちなりに音楽と付き合っていた。特に女たちは、何世代にもわたって歌い継がれてきた古くから伝わる長い物語の詩を、バラードという形で諳んじながら、紡ぎ、織り、縫いなど「女の仕事」をしながら歌い、子守歌にもした。両グループとも教会では一緒に歌い、社交や踊りのための音楽を奏でるために楽器を使った。フィドルは、白人が故郷から(数多くのレパートリーと一緒に)持ちこんだもので、黒人は奴隷時代に主人からもらった。

バンジョーは、元々バンジャールbanjarと呼ばれる西アフリカの楽器が始まりで、身の回りにあるもの(木、皮革、腸弦)から容易に作ることができ、すぐに広まった。

ギターはお店で買う高価なもので、少なくとも最初は一般に使われる物ではなかった。

最近驚いたことがある。この時代の黒人弦楽器バンドの音楽が、老人たちに演奏されたものもあり、黒人の民俗学者ジョン・ワークJohn Workによって1930年代に録音されたのだが、白人の弦楽器バンドの音楽のように聞こえるのだ。

貧しい田舎の人々は、生きながらえることには気をもんだが、人種についてはそれほど悩まず、1920年代に録音した初期弦楽器バンドで白人と黒人の2人種で構成されていたのは、一つだけではなかった。

良い曲は良い曲であり、その曲が一つのグループからほかのグループに伝わる場合にもこのプロセスが働いて、バリエーションや変化は民族的伝統といよりも個人次第である。重要なことは、そのどれもがプロのものではなかったということだ。それは毎日の生活の一部で、毎年恒例の豚の解体、友人の来訪や結婚式などのイベント、あるいは単純に一週間の労働を終えた後のストレス解消のためだった。

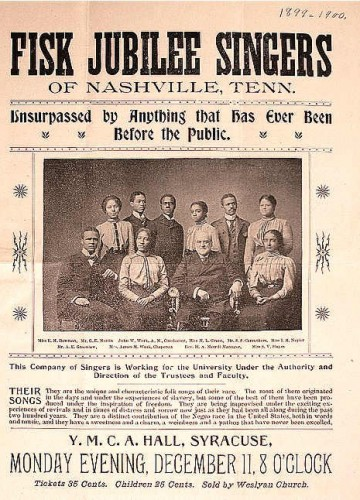

それは純粋な言葉の意味で、民衆音楽だった。だからと言って、当時のアメリカにはプロのショービジネスがなかったと言うわけではなく、それは都市に限られていたのだ。田舎の人達には、ミンストレル・ショー、軽歌劇の歌手の巡業、そして1871年以降は、フィスク・ジュビリー・シンガースThe Fisk Jubilee Singersの流れをくむ黒人霊歌を歌うアンサンブルを楽しむ、金も交通手段も、そしてほとんどの場合、それを楽しみたいという気持ちもなかった。

この種の娯楽は、中流以上の階級のためのものだった。自分たちの芸を作り、その対価としてお金をもらうプロフェッショナルによって演奏された。この件は、会場を提供し、巡業開催の段取りをし、いくつかの曲が民衆の間に広まったことを除けば、少なくとも、蓄音機が誕生した19世紀末までは、この本の話とはあまり関係がない。